甲骨文中的“册”

甲骨文中的动物字形

甲骨文中旧释为“典”的字

西周金文中的“典”字

何尊铭文所见“宅兹中国”

春节期间,一档叫《典籍里的中国》的节目在央视开播,引发观众热议。节目希望通过全新演绎,展开古今对话,“让书写在古籍里的文字活起来”。第一期的主题,便是“先王之政典”——《尚书》。

无独有偶,本学期我在学校开设了一门名为“先秦经典选读”的通识课,最先读的也是《尚书》。我在向同学们力荐《典籍里的中国》的同时,也试图引导大家去“找茬”:依照所了解到的《尚书》知识,节目是否有可商榷之处呢?

《尚书》素以“佶屈聱牙”著称,其文辞之繁难、流传之复杂令人望而生畏。限于节目的形式,一些关于《尚书》流传的基本问题(尤其是伪古文《尚书》的问题)未能充分展开,可能会给观众带来误解,有必要在此交代一二。

一、何谓“典”“册”

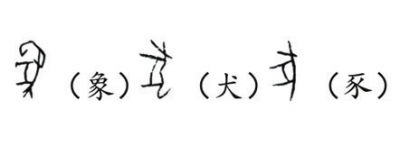

节目的开篇征引了《尚书·多士》的一句话:“惟尔知惟殷先人有册有典,殷革夏命。”说的是殷商时期,已经有“册”和“典”了。“册”(又称“策”)指以竹简编联而成的简册,甲骨文中的“册”字,正是简册的象形。商代的甲骨卜辞和铜器铭文都记载了一种叫“作册”的官职,“作册”相当于史官,其任务便是在简册上记录文字。此外,甲骨文直下书写的习惯以及直立的动物字形(如“象”“犬”“豕”等动物本该四肢着地),有学者指出是源自竹简的影响。因此,学界普遍相信,商代除了有甲骨文和金文,同时也有写在竹简上的文字,而且竹简应该是更为通行、使用更早的书写载体。

在《典籍里的中国》中,嘉宾还谈到了甲骨文的“典”字,认为甲骨文的“典”表现的是双手(廾)捧着“册”,以示其尊贵;后来“册”下的“廾”演变为“丌”,这便是小篆“典”字的由来。这一解释过去广为接受,不过根据谢明文先生的研究,甲骨文中被视作“典”、册下有廾的字,实际上是“册”的异体,而非“典”字。真正的“典”字始见于西周金文,其上部作册,下部作丌,是小篆“典”字的前身,与甲骨文中旧释为“典”的字无关。

还有一个细节,嘉宾谈到,古文字“册”的中间部分,是“串联竹简的韦条(皮条)”。这一认识源自《史记·孔子世家》所记孔子“读《易》,韦编三绝”。“韦编”一般被解释为牛皮绳,但这无法在出土实物中得到验证。目前所见出土的竹简或木简,是以丝线或麻绳编联的,从未见牛皮绳的痕迹。因此,有的学者另辟蹊径,或认为“韦编”的“韦”通“经纬”的“纬”,“纬编”也就是横编;或虽认同“韦”通“纬”,但认为“纬”是捆扎的意思。

从西周的册命铭文看,王的言论是记录在“册”上的。因此,“有册有典”可谓商周时期政治传统以及文字记录传统的写照。这些记录是中国现存的最早一批“文章”,也是《尚书》的重要来源。

二、《尚书》是本什么书?

节目将《尚书》称为“史书之源”,并借孔子之口说:“《书》乃上古之书,上古史书。”问题来了,《尚书》果真是“上古史书”么?《尚书》究竟是本什么书呢?

对于古人而言,《尚书》首先是经书。今人将“五经”拆分,《诗经》归文学,《尚书》《春秋》归历史,《周易》归哲学,剩下的《礼》则无家可归。

史学史教材多将历史记录上溯至《尚书》,文学史教材则将《尚书》称作“历史散文”。《尚书》被归入史学,似也无可厚非。本来章学诚就说“六经皆史”,更何况《尚书》所反映的,正是虞、夏、商、周四代波澜壮阔的历史。

不过,如果将《尚书》直接定位为“史书”则不够准确。《尚书》的成分并不单纯,不可一概而论,其大致可以分为两类:一类是诸如“命”“诰”“训”“誓”的发言稿或记录稿,其性质是文书,尤其是属于“周书”的一些篇章,基本能保持文书的原貌;另一类如《尧典》《金縢》诸篇,属于追记或经过整合的内容,已经有史书的萌芽,但成篇时代相对较迟。文书是《尚书》中的主要内容,它们虽然可以成为史家治史的素材来源,但我们并不能将其等同于史书,正如我们不能将领导人的演讲稿汇编等同于史书。

将《尚书》的主体还原为文书,才能使我们更好地理解其内容与历史背景。这些文书原本不是孤立存在的,它们与礼典相伴随,活跃于具体的仪式之中。譬如“命”,指的是册命的命辞,西周中晚期的册命铭文往往详细记录册命的程序,可以帮助我们还原“命”的历史场景。

尽管《尚书》并非真正意义上的史书,但它们的确为中国古代的记史传统奠定了基础,而且我们完全可以结合历史来读这些先王政典。《尚书》距离我们太遥远,语言太古奥;其内容多是相对枯燥的布政之辞,缺少叙事和前因后果,可读性实在不强。因此,只有将《尚书》所记录的一个个高光时刻置于历史的坐标轴之中,才能真正让它活起来。在这方面,《典籍里的中国》已有很好的演绎。但窃以为节目对《尚书》文本的展示并不够,观众可能因此对《尚书》的文体和语体缺乏直观、总体的感受。

三、什么是“伪古文《尚书》”?

《尚书》的今古文之争,是老大难问题。

伏生所传28篇《尚书》,是以汉代的隶书记录的。在战国时期,隶书已经在秦国流行。秦并天下之后,隶书更是成为通行的文字(小篆的使用场合则相对局限)。汉承秦制,文字也是因袭的秦代隶书。与战国时期的六国文字——“古文”相对,隶书在汉代被称为“今文”。因此,伏生所传《尚书》又称“今文《尚书》”。

后来,汉景帝的儿子鲁恭王刘余在孔子旧宅的墙壁中发现了一批战国时期抄写的古书,是为“孔壁中经”。这批古书中,便包括今文《尚书》之外的16篇佚《书》。由于是以战国“古文”抄写的,因此这一版本的《尚书》被称为“古文《尚书》”。

孔壁所出是货真价实的“古文《尚书》”,但由于长期未被列于学官,逐渐失传。到了东晋时期,豫章内史梅赜向朝廷献了58篇,其中除了与今文《尚书》相合的部分(今文《尚书》28篇被拆成33篇),还多出了25篇。

梅赜所献58篇《尚书》,在唐代成为官方教科书。不过宋代已经有人开始怀疑,梅赜所献《书》中多出的25篇并不可靠。经过明清两代学者的辨伪,这25篇已被判为伪书。它们并非先秦的《尚书》,而是魏晋时人所编造,故世称“晚书”或“伪古文《尚书》”。

因此,伪古文《尚书》这多出的25篇与伏生所传28篇今文《尚书》不可同日而语,二者不宜混同。今文《尚书》作为传世《尚书》中最可靠的篇章,弥足珍贵,伏生的特殊历史贡献正在于此。

近年虽然有人试图为伪古文《尚书》翻案,但随着清华大学藏战国竹简(清华简)的面世,我们得以近距离阅读战国时代的原版“古文《尚书》”,从而使伪古文《尚书》进一步得到证伪。清华简作为战国中晚期的竹简,保存了多篇秦始皇焚书之前的《尚书》文本,不但提供了我们了解先秦《尚书》文字形态、竹简形制的原始信息,还呈现了多篇早已失传的《尚书》类文献。清华简中有与今文《尚书》相合的篇目,如《金縢》,清华简本与今文本内容近同,可证今文《尚书》之可信;清华简中也有与伪古文《尚书》相对应的篇目,如《咸有一德》《说命》《冏命》,但清华简本与伪古文本的内容完全不同,两相对比,伪古文《尚书》不但语言风格与真正的《尚书》不同,连时代背景、人物设置都张冠李戴,漏洞百出。

伪古文《尚书》不可信,原本便是学界主流意见。清华简的刊布,更是令疑案尘埃落定。然而,《典籍里的中国》对今文《尚书》与伪古文《尚书》的区别一字不提,而且似乎是倾向于认可伪古文《尚书》的,主要表现于:

其一,在接近尾声的时候,节目介绍《尚书》“现存五十八篇”,这实际上是伪古文《尚书》的版本;

其二,主持人在谈及梅赜献书时,虽然也称这“据说是孔子后人孔安国所传的古文《尚书》”,“据说”表示存疑,但主持人的介绍总体来说却给人以秘笈重现、失而复得之感,而且主持人称梅赜的版本与今文《尚书》“许多内容基本相同”,也容易导致观众的误解;

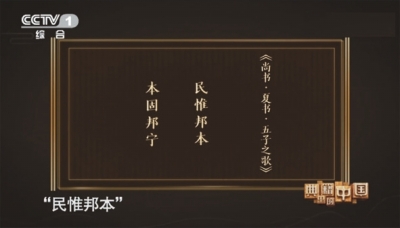

其三,在嘉宾介绍《尚书》的思想时,强调《尚书》是“民本”思想的来源,认为“民本”最早见于《五子之歌》中的“民惟邦本,本固邦宁”,而《五子之歌》实际上出自伪古文《尚书》;

其四,在节目的尾声,闪现了10则出自《尚书》的名句,其中竟有7句出自伪古文《尚书》,除了出自伪古文《五子之歌》的“民惟邦本,本固邦宁”,尚有出自伪古文《周官》的“功崇惟志,业广惟勤”、出自伪古文《大禹谟》的“克勤于邦,克俭于家”“满招损,谦受益”“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”、出自伪古文《说命中》的“非知之艰,行之惟艰”、出自伪古文《泰誓中》的“天视自我民视,天听自我民听”。

以上处理,容易给人以25篇伪古文《尚书》与今文《尚书》一样可靠的错觉,未免令人遗憾。伪古文《尚书》的性质在学界早已有基本的共识,即便姑且将其视作有争议的悬案,也不宜对其内容大加宣扬。在今文《尚书》中,便已经蕴含着丰富的思想资源,敬德保民的观念在今文《尚书》中多有体现,我们大可不必舍近求远,从不可靠或者说有争议的《五子之歌》中寻找例证。

伪古文《尚书》虽然晚出,但并非全无价值。由于伪古文《尚书》是东晋时期问世的,因此其中一些内容,如“民惟邦本”“辞尚体要”“虞廷十六字(人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中)”等对魏晋以来的思想史有深远影响,但我们尚不能将这些内容当作先秦的文化元典来看待。《尚书》萌生了中国文化中的许多元观念,因此,《尚书》不但与历史有关,还与哲学有关。当我们追溯中国文化中某一思想的渊源时,优先考虑的自然是今文《尚书》以及清华简等可靠文本,伪古文《尚书》中的内容则需要谨慎对待。

四、《禹贡》戏剧细节指瑕

节目的《禹贡》戏剧部分,在细节的处理上也不乏可推敲之处。

如大禹出场之后自称“我姒禹”,还称自己的父亲“名唤姒鲧”,这便不符合先秦的称谓习惯。先秦的姓氏,与今天不同。先秦姓、氏有别,姓很少,具有稳定性;氏随着宗族的分化而不断裂衍,往往与封地、先辈谥号、职官等因素有关。当时与今天所说的姓相近的,是“氏”。大禹是夏后氏,姒姓,可以称夏禹,但不能称姒禹。正如姬姓的周公可以称周公旦,不能称姬旦;子姓的孔子可以称孔丘,而不能称子丘;嬴姓的秦始皇可以称秦王政或赵政,而不能称嬴政(“嬴政”这一深入人心的称谓并不符合实际)。秦汉之后,姓与氏混同,不再区分。

《禹贡》的篇幅较长,而且基本上是流水账的形式,因此节目中演员们反复吟诵的是开篇“禹敷土,随山刊木,奠高山大川”一句。演员将“随山”解释为“顺着山势行走”。这自然是古书中较为通行的解释,但近年发现的铜器铭文和战国竹简则提供了新的线索。西周中期的豳公盨铭文称:“天命禹敷土,堕山,浚川。”最近公布的清华简《四告》(西周的告神之辞)也有类似的表述:“曰古禹降,敷土墮山,划川浚泉。”从这些文献看,大禹传说的早期版本皆称“墮山”。“墮”,毁也。在《国语·周语下》中,“堕山”和“堕高”指毁山塞川,如共工便是“欲壅防百川,堕高堙庳,以害天下”,鲧则延续了共工的行径。后人有意将大禹的治水方法与共工、鲧相区分,才有了鲧只堵不疏、禹改堵为疏的说法。事实上,在早期文献中,禹也是以“堕山”的方式治水的。《禹贡》的“随山”本应作“堕山”,“随”“堕”在古文字中均可以用“隓”表示,秦汉时期“堕”“随”二字分化。“堕山”被改为“随山”,当受到鲧、禹治水方法有别的传说的影响(参见裘锡圭《豳公盨铭文考释》,《中国历史文物》2002年第6期;李守奎《〈国语〉故训与古文字》,《汉字汉语研究》2018年第2期)。

节目借伏生之口,将“茫茫禹迹”的“禹迹”解释为“大禹的足迹”。这一解释不足为怪,一些著名学者也有类似的说法。笔者曾结合新出嬭加编钟铭文指出,古书中的“禹迹”“禹绩”“禹绪”皆指大禹的功业,“迹”“绩”“绪”都是功业的意思(《诗经·大雅·文王有声》郑玄笺等旧注已有明确解释),与足迹无关。而九州正是大禹功业的具体表现,故“禹迹”“禹绩”“禹绪”又被用来指代九州(参见拙文《嬭加编钟铭“帅禹之堵”解》,清华大学出土文献研究与保护中心网站,2019年8月7日)。

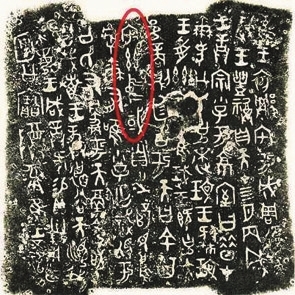

还有几个小问题,节目中的大禹反复提到“华夏”,而“华夏”一词目前最早见于《左传》襄公二十六年,且“华夏”应该是夏朝之后才出现的概念。此外,嘉宾称“‘中国’这个词,在文献中,最早就是出现在《尚书》里”,就传世文献而论,《尚书·梓材》确实是较早记录“中国”一词的篇章。如果再算上出土文献,西周早期的何尊铭文也已经出现“中国”。

《尚书》向来难读,精通古典者如王国维先生,也曾说自己“于《书》所不能解者殆十之五”。《尚书》文辞古奥,再加上辗转数千年,文字多有讹误脱漏。幸赖出土甲骨、金文、简帛的佐证,使一些蒙尘已久的古义重现于世人面前。以上所陈,纯属吹毛求疵。其中不少问题,即便是专业学者亦不能免。节目组用心良苦,瑕不掩瑜,传播典籍,功莫大焉。在此特向节目组致以由衷的敬意。

来源 中华读书报

编辑 徐微微

编审 王璐瑶 施昱凌